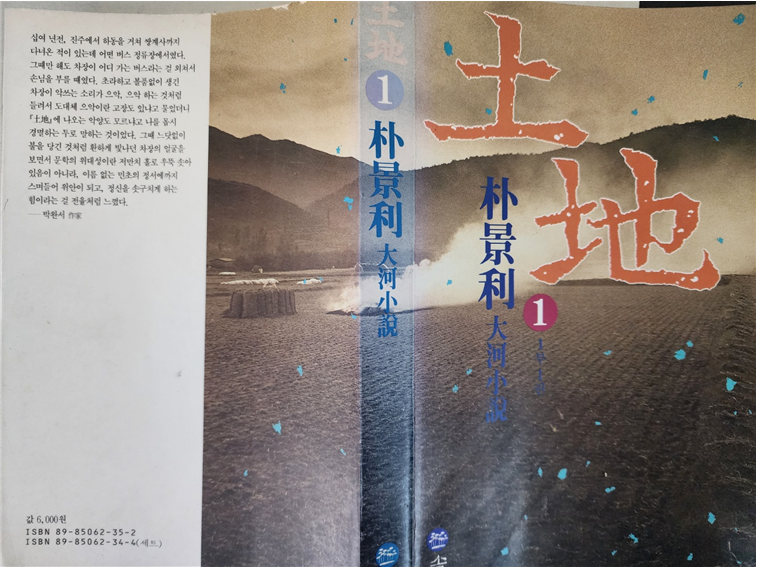

박경리 선생의 토지를 읽다보면 그 방대함과 등장인물들이 태생적이라할

가난과 한에서 벗어나려 할수록 조여들던 질곡과 아침이슬처럼 사라지던

영화와 권세의 덧없음이 씨실과 날실처럼 서로의 삶을 교차하고 드나들면서

강물처럼 흘러 물살이 나를 휘감았다.

오래 전에 삼국지를 세 번만 읽으면 세상사에 막힘이 없다고 했다.

그런데 최근에 또 그와 비슷한 말을 들었다. 토지를 세 번만 정독하면

이루지 못할 일이 없다고 한다.

우리 문학의 금자탑이라 할 토지를 다시 읽기 시작했다.

그리고 보석처럼 빛나는 문장을 발견하게 되는 행운이 찾아온다.

장지문 틈새로 새어든 광선이 뿌옇게 먼지 앉은 숭늉대접을 거쳐 강청댁 치맛자락에 닿을락말락한다.

서편으로 많이 내려갔는가, 방안에 비쳐든 광선은 강청댁 무릎에까지 뻗쳐 있었다. 홈질하는 손이 바늘을 뽑아낼 때마다 엄시손가락 사이에 돋은 하얀 무사마귀가 보송하게 솟아올라 보이곤 한다.

불꽃은 자지러졌다가 밝아왔다.

- 토지 1부 1권 8장, 오광대 중에서-